殺人会社

怪奇を探り、犯罪を利用するゆすりを本業とする影男が、世の中の裏の裏を探検した体験により、佐川春泥という筆名で犯罪小説を発表し、大いに人気を得ていることはすでにしるした。その原稿依頼状や原稿料の送付は、そのつど、東京都内のちがった郵便局の留め置きとして、使いにこれを受けとらせ、佐川春泥の正体をかたく秘密にしていたこと、この奇怪なる秘密性のためにかれの人気がいっそう高まりつつあることも前述した。

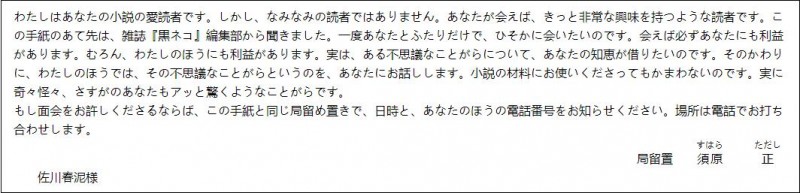

影男は、あるいは速水荘吉、あるいは鮎沢賢一郎、あるいは綿貫清二、等々の人物として、そのときどきの使いのものから、この局留め郵便物を受け取っていたが、その中に、近ごろは毎回のように、ある一人物からの奇妙な手紙がまじっていた。その文面はいつも大同小異で、こちらが返事を出すまでは執拗に投函をつづける決意をかためているように見えた。ここにその一通を例示すると、

そんな手紙が、半月ほどのうちに、総計十通に及んだ。影男の春泥は、この執拗さに興味を持った。読者からの手紙は多いけれども、こういう性格的なのは少なかった。つい「どんなやつか一度会ってみよう」という気持ちになった。

先方のいうとおり、日時と電話番号だけ書いて、局留め置きにしておくと、その日のその時間に、正確に電話がかかってきた。そのとき、影男は速水荘吉の名で、麹町のあるアパートにいた。

「ぼく、佐川春泥です。お会いしてもいいが、場所はどこにします?」

「銀座裏にルコックという小さな暗いバーがあります。そこにちょっと仕切りをした、別室のようになったへやがあるのです。時間はきょうの九時としましょう。九時といえば、バーのにぎわうさいちゅうですが、かえってそのほうが安全なのです」

「承知しました。じゃあ、九時に、そこへ行きましょう。道順は?」

相手はその道順を教えて、電話を切った。

影男の春泥は、ちょうど九時に、そのバーを捜し当てて、薄暗い地下室へはいっていった。

「須原という人来てる?」

スタンドのマスターらしい中年の男が、これに答えて、奥の院のような感じの、暗い場所をさし示した。ドアはないけれど、壁で半分仕切りができていて、スタンドの前の客からは見えないようになっている。そこに細長いテーブルを隔てて、低い長イスとひじ掛けイスが向かい合っていた。

その長イスのすみに、黒い服を着た、やせた小男がちょこんと腰かけていた。

「須原さんですか」

「そうです。佐川先生ですね」