「僕の名前」ハリーはキョトンとして言った。

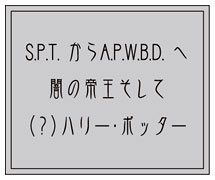

ハリーは前に進み出た。ロンほど背が高くないので、埃っぽいガラス球のすぐ下の棚に貼はりつけられている黄き色いろ味みを帯びたラベルを読むのに、首を伸ばさなければならなかった。およそ十六年前の日付けが、細長い蜘く蛛もの足のような字で書いてあり、その下にはこう書いてある。

ハリーは目を見張った。

「これ、なんだろう」ロンは不安げだった。「こんなところに、いったいなんで君の名前が」

ロンは同じ棚にあるほかのラベルをざっと横に見た。

「僕のはここにないよ」ロンは当惑とうわくしたように言った。「僕たちの誰もここにはない」

「ハリー、触さわらないほうがいいと思うわ」ハリーが手を伸ばすと、ハーマイオニーが鋭するどく言った。

「どうして」ハリーが聞いた。「これ、僕に関係のあるものだろう」

「触さわらないで、ハリー」突然ネビルが言った。ハリーはネビルを見た。丸い顔が汗で少し光っている。もうこれ以上のハラハラには耐たえられないという表情だ。

「僕の名前が書いてあるんだ」ハリーが言った。

少し無謀むぼうな気持になり、ハリーは埃ほこりっぽい球の表面を指で包み込んだ。冷たいだろうと思っていたのに、そうではなかった。反対に、何時間も太陽の下に置かれていたような感じだった。まるで中の光が球を暖めていたかのようだった。劇的げきてきなことが起こってほしい。この長く危険な旅がやはり価値あるものだったと思えるような、わくわくする何かが起こってほしい。そう期待し、願いながら、ハリーはガラス球を棚たなから下ろし、じっと見つめた。

まったく何事も起こらなかった。みんながハリーの周りに集まり、ハリーが球にこびりついた埃ほこりを払い落とすのをじっと見つめた。

そのとき、すぐ背後で、気取った声がした。

「よくやった、ポッター。さあ、こっちを向きたまえ。そうら、ゆっくりとね。そしてそれを私に渡すのだ」