山梨稻川的学问

这次山梨稻川先生百年祭活动,主办方邀我就山梨稻川先生的学问作一次讲演,接受这个任务对我来说,实际上也是实现了我长久以来的一个愿望,因为我很早以前开始就非常崇敬山梨稻川先生。明治三十三年七月我来到大阪,当时得到了稻川先生碑文的拓本才了解稻川先生,稻川先生的碑现在宝泰寺,由松崎慊堂先生撰文,狩谷棭斋先生书写的。已故的角田勤一郎君写过一本《稻川遗芳》,我在大阪时,与角田君同时供职《朝日新闻》,角田君有一部《稻川诗草》,所以把这部书借来了。在此之前,曾读过俞曲园的《东诗草》,了解先生一部分的诗,借来角田君的那部《诗草》,读了先生全部的诗作,令我非常佩服。这样我就又有了读碑文中提到的《文纬》以及其他著述的想法。明治四十四年我去京都,那年第一次见到置盐棠园先生。见到先生时谈到了这件事,先生说他读过原稿本,还知道抄本现在何处。当时的谈话获益良多,第二年也就是明治四十五年正月,我在名古屋的一家名叫其中堂的书铺淘得一部《稻川诗草》,这件事我在《本道乐》中也提到过。当时淘得的《稻川诗草》中少了一册,我突然想起见置盐先生时,先生提到过自己收藏的《稻川诗草》中有一部分是重复的,自己所缺的那册该不会正与先生所收藏的重复,于是马上给先生写信,果然正是重复的那册,先生把它寄给了我,自己的那部书得以完美无缺,我感到非常高兴,心满意足,当时还作了一首并不高明的诗发表在《朝日新闻》上,这件事我也写进了《本道乐》。

因为这些缘由,我很早以前就已经了解了稻川先生,但一直没有机会拜读他《说文》研究方面的书,这是他最重要的著述。只是听置盐先生说过,那部书还在,如想办法总能够读到。之后,十年过去了,其间一个意外的机会使我得到了稻川先生文章的草稿。也是一个很偶然的机会,我早先的同事谷本博士把一个名叫久保的老人抄写的稻川先生各种著述拿到我这里,说是他让一个熟人拿来看看,因专业不同,又让我看之,我一看,自己期盼多年的稻川先生著述竟大体都收入其中,真是喜出望外。这部书后来就留在我处读了一年,谷本先生再来时,说这部书可以捐献给一个合适的地方,这样当然是最好不过的了,于是就想到捐献给大学保存,同新村博士(1)一谈,他们决定接受捐献,这就是这部书被京都大学收藏的由来。我曾经考虑过什么时候好好地研究一下这部著述,但后来一直无法定下心来,研究也就作得很不充分。好在以前已经通览过一遍,大致清楚先生的治学之道。不过,我所了解的也只是大体上的情况,如果要对细密之处加以评述就不容易了,我是难以胜任的。今天我所谈的如果对大家理解先生治学之道有所帮助的话,我就很满足了。谈先生的学问是一件相当不易的事。那是在日本未曾有过的学问,在先生之前,没有一个人作过那样的研究,先生之后,也没有人作过那样的研究,所以在今天可以说是绝学。当然,单就《说文》的研究而言,从当时一直延续至今,现在还有这一学统的学者,但以先生那样的治学方式做学问的人是没有的。因此,关于这一点,我担心自己所讲的能否让大家理解,姑且先从学问的大体内容开始谈起吧。

先生的学问总的说来就是从音韵角度研究《说文》。中国也有单从音韵角度研究的人,但先生还考虑到造字的起源。在中国,《说文》中有关音韵的学问与有关字形的学问是分开的,而先生是把两者合而为一进行研究的,这是稻川先生《说文》研究的特别之处。所以,在研究先生《说文》的学问时,不把两者放在一起考虑是不行的。这一点是先生的长处。在当今资料非常充足的时代能够这样做是不足为奇的,但在当时资料非常缺乏的时代,如松崎慊堂在碑文里所写的那样,骏府是名府,但学问并不兴盛,是个书本很少的地方。况且先生生活贫寒,没有机会读到那些并非常见的书籍。在这种状况下,能从音韵、字形两个角度对《说文》进行研究,倘若没有一个非常睿智的头脑是无法做到的,这也正是他的天才之处。

谈到《说文》,很多人都知道,这是公元二世纪初叶中国的一部字典,在全世界的字典中恐怕也算是古老的。编纂这部字典的是一个叫许慎的人,非常有名。在当时,这部字典就很有特色。在其之前,中国也有可称作字典的书,有一部分保存至今,主要是训诂之类的书。中国古老的字典分为字形、训诂、音韵三类,在中国研究这类学问称作小学,组成小学的三要素就是字形、训诂、音韵。许慎《说文》之前的字典多为训诂,即诠释文字的意思。在与许慎同一时期或稍后一些时期,出来一部叫《释名》的书,其也是一种字典,是大致上从音的角度考察字义的字典,但有的地方根据相同发音解释得很牵强。而许慎的《说文》字形、训诂、音韵三者兼而有之,在当时编纂得非常完整。这部公元二世纪问世的字典在当时的中国得到学界非同一般的重视,尤其是到最近的清朝,作经学研究必须研究这部古老的字典,研究古文字字义、古文字发音,这种做法恰巧与现在从语言学角度研究西洋古典相似,所以研究中国的古典必须要懂得中国古代汉语的意思。要懂得中国古代汉语的意思,就必须治古字典《说文》的学问,明代后期就已经出现了这种倾向,到了清代这门学问就非常盛行了。

因为这个缘故,《说文》研究在中国得到特别地重视,但是在日本,在山梨先生之前还没有这一专门学问。徂徕学以古文辞为主,徂徕也认为,读古典必须要懂得古代语言。徂徕的古文辞仿效的是明代诗文流派,明代有著名的李王七子(2),他们写三代秦汉人那样的文章,作盛唐人那样的诗歌,徂徕仿效的是李王七子那种拟古做法,但能把古文辞应用于李王七子从未考虑过的经学、诸子之学研究却是徂徕的发明。徂徕还关注明末时期人的音韵以及古文字的学问,他读那些研究杨慎(升庵)的古韵书籍、方以智的《通雅》(3),从中获得古音韵研究之绪。但是徂徕并没有做到能从根本上研究《说文》的地步。只是因为要治音韵之学,必须要懂得中国的音,所以徂徕自己也研究中国的音。当时他先是通过长崎的译员研究清朝时期中国的音。徂徕的门人太宰春台等人也认为不懂中国音无法进行音韵研究,这影响了一个名叫文雄(4)的僧人,他写出了一本题为《磨光韵镜》的书。这样徂徕一派中就出现了只研究中国音、根据中国音研究《韵镜》的人。后来情况又发生了急剧变化,本居的著述《字音假名用法》、《汉字三音考》问世,本居从日本中心主义的立场出发,将其观点化为了研究方针。他认为,今天中国的音不是中国古代的音,遗存在日本的字音才是中国的古音,遗存在日本的汉音、吴音,尤其吴音是最古老的中国音,其次才是日本的汉音,今天的中国音中完全失去了其古代的音。这是本居的不凡之处。这个看法极大地影响了山梨先生,山梨先生在他的著述中作了与本居同样的论述。日本的音韵学出现了《韵镜》的研究者,但在此之前还没有出现过古字音研究者。

现在我们还不清楚山梨先生是否读过明末清初顾炎武的《音学五书》(《音论》、《诗本音》、《易音》、《唐韵正》、《古音表》)。顾炎武是中国古音研究的大家。在其之前还有明代的陈第(5),这个人也是研究古音的,不过此人同山梨先生关系不大。先生说其根据《说文》研究古音是在读了顾炎武的《唐韵正》、《诗本音》后想到的,这应该是事实。不过在比山梨先生稍早一些时候,除文雄的《韵镜》研究之外,日本也有思考古韵问题的人,这就是大阪的中井履轩。中井履轩有两本关于古韵研究的书,写得都很简单,一本是《谐韵瑚链》,一本是《履轩古韵》。中井履轩看来读过陈第的《读诗拙言》,他读过杨慎、陈第的书,但没有读过顾炎武的书,所以在考虑古韵时仍是旧分部类,其部分法与顾炎武、山梨先生都不同,也不能归于《说文》研究。在某些方面,山梨先生与履轩所做的工作相似,但不能说履轩在山梨先生之前已经作了与山梨先生相同的古韵研究。在不精于音韵学的人们眼里看来,山梨先生所做的同履轩的工作相似,但若从内容来看,则完全不同,山梨先生的研究已具有真正现代的学术意义,而中井履轩则不然。

接着来谈谈山梨先生的著述。山利先生关于古音的著述大致有《古声谱》、《谐声图》、《古音律吕三类》、《文纬》、《考声微》。这些著述并不是内容相同,只是形式翻新,而是各有其不同作用。《古声谱》所举出的是作研究所必需的基本资料,没有这些资料就根本无法进行研究。其从经书以及其他书中摘出句子押韵的韵脚即韵字,该书使用了大量的书,其中最重要的一部书就是《诗经》。这是古代的诗集,也是不可或缺的一部书,首先是以其作为基础,还有就是《尚书》、《易经》、《左传》、《国语》、《尔雅》、《老子》、《庄子》、《礼记》、《楚辞》、《管子》、《孟子》、《荀子》、《急就章》、《文选》,从这些书中把押韵句子的韵字摘出来,一一举出其出处。有一部汉代字典《说文》,其列举出古代所有的文字,为研究这部字典,从前面列举的书中摘出以字典中的字用作押韵的部分,编撰成《古声谱》,以其作为根据进行研究。也就是说,以这些取自古老典籍的资料与《说文》这部字典统合起来进行研究。前面所提及的履轩的著述也恰好是《古声谱》的做法,只有这一点其与《古声谱》是同一径路。履轩与山梨先生不同之处在于其没有把《说文》作为根据,在思考古韵问题时也没有读到可资作参考的有价值的书,那些都是中国人的研究成果。所以他没有能找到如山梨先生那样的正确的研究方法。

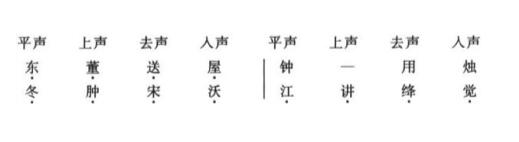

谈到《谐声图》就不能不谈到《说文》的研究方法。中国的音韵有平、上、去、入四声始于南朝梁时,年代久远,归纳四声的书是《唐韵》(6)。真正的《唐韵》是近年被发现的一部古抄本,但那还不是该书的全部。如何研究《唐韵》,这部书的研究是要依靠《广韵》来进行的。隋唐时期有一部《切韵》或称《唐韵》,到了宋代经过增补,这就是《广韵》。依靠《广韵》这部书大致可以了解《唐韵》。《广韵》把所有的文字分成二百零六韵,这是作诗的人基本上都了解的。但今天作诗使用的韵称作平水韵,分为一百零七韵,而《广韵》分为二百零六韵,这一点是不相同的。虽然有些繁杂,但不可不知,故列示如下:

以上二百零六韵为《唐韵》原部,标·的一百零七韵为平水韵,用于作诗。

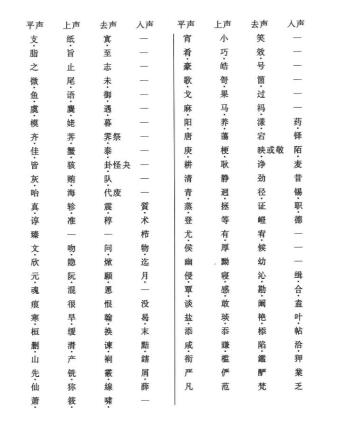

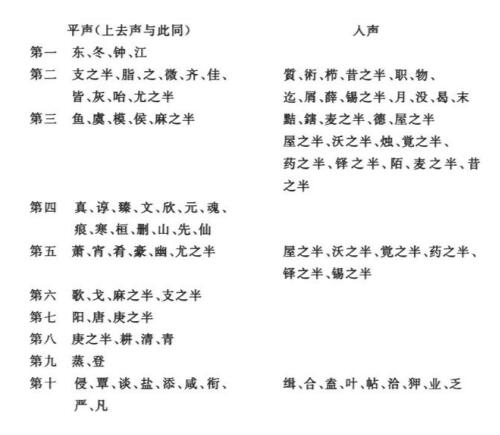

最早四声就是这样划分的。对此,顾炎武提出了新的看法。因为历来的这种划分方法同古韵不合,于是顾炎武以《诗经》、《易》中的韵作为材料对这个划定方法进行了考订。《唐韵》把平声(上去二声大体相同)分为五十七部,平水韵将其分为三十部,顾炎武将其分为十部,具体如下:

关于入声如何配入十部,其划分方法颇费苦思。同前面所示二百零六韵表相比,此划分方法迥然不同。入声的屋、沃、觉原与东冬江部相配,现一部分划入鱼虞部,一部分移入萧肴豪部。从质到薛的十三韵原为第四部,现大部分划入第二部和第三部,这种划分方法变化很大,其对中国的音韵研究产生非常大的影响。山梨先生就是采纳了这种划分方法即划分十部的方法,《古声谱》这部书大体就是按照顾炎武的十部划分法写成的。中井履轩的划分法是九部,这一点是不同的。以十部作为基础,《谐声图》、《古音律吕三类》、《文纬》都是根据这种划分法的。

那么为什么不利用《说文》呢?《说文》同《康熙字典》一样使用的是部类划分法。《康熙字典》和其他一般字典都是根据笔画数从一字到龙字划分开来的,但《说文》不同。《说文》也是从一字开始,其是根据十干十二支的文字即从一字到亥字划分的部类划分法。有关金类的配入金偏(旁),有关马类的配入马偏(旁),基本做法是根据文字的偏(旁)即从意思考虑,按部类划分。而山梨先生的做法是从另一面的旁来考虑。任何人查字典都知道,例如《说文》或一般字典,要查仲字就从人部查,山梨先生则从中字,即从旁来考虑。《说文》中的字,也就是中国所有的字大体上都是偏表现其意思的,有人偏(旁)的与人有关,有马偏(旁)的与马有关,有金偏(旁)的与金有关。而旁则与其音有关。山梨先生首先是从音来研究文字的,所以他的研究是从文字的旁着手的。文字的旁有东字者大体上是东的音,如两点水的冻字,木字偏(旁)的栋字,皆为旁的东字音。山梨先生的做法是,从字的旁着手,根据音进行部类划分,这样分成了十部。他的《谐声图》就是用图谱表现由旁反映出的文字构成顺序。东字的话,就把带东的字列出,龙字的话,就把带龙的字列出,这样制作出一份字的图谱。山梨先生的做法兼顾到两方面,一方面是从部类划分即根据字意划分的方法,如马字偏(旁)、三点水、火字偏(旁),另一方面则是与音相关的旁。

这样一来,就又要考虑作为旁的字是由何而来的。譬如东字,在今天东字就是东字,对其无人深究,但在《说文》里,对此字形成的由来作了考证。东(東)字是有树木、有日出才为东字,因为太阳从东方升起,故该字有了东的意思。《说文》就是这样考证字的基本结构的。山梨先生在《考声微》这本书里所写的全都是这方面的研究。以东字为例,有的有两点水,有的是木字偏(旁),这些字的字源是东,那东字的字源又该是什么?许多今日没有解释的文字都需一一加以考证,于是就有必要著述《考声微》《古音律吕三类》这两部书。

《古音律吕三类》这部书把所有根据旁划分的字制成表,通过制表可以知道有些字根据今天的部类划分法无法妥当地划分,部类划分有些混乱。例如东字的韵现在有风(風)字,而风这个字原本与东字的音毫无关系。从字的组合来看,风字当为凡字附以虫字,完全应该划入第十部,但现在划入第一部。把这类从中古时期音发生变化,混杂入不同部类的字现在全部区分开来。在这部《古音律吕三类》中,还根据今天的研究结果,把今天的音与写《说文》时的音相同的字全部按照《说文》中的写法用篆体书写。过去理应划入第十部而现在划入第一部的文字用楷体书写,山梨先生称其为隶书,楷体也是隶书的一部分。还有先生自己补充的部分,其用朱色书写。例如豐字,此字必须由上面的字与下面的豆字构成,但今日的《说文》里没有这个字。山梨先生经过研究,用朱笔补上了字,当然这不是随意补上的。在唐代一个叫贾公彦(7)的人所写的《周礼疏》(8)中,是当作一种受尊的器具,但在今日的《说文》没有此字。山梨先生从《周礼疏》中寻找出此字,把它补上。所补的字用朱色书写。《周礼疏》是大部头的书,能从中寻找出此字,其辛劳是不言而喻的。凭空推断某一个字的存在与否,这种想当然的做法是不行的,每个字都必须出之有据,所以要在浩如烟海的古籍中钩沉稽疑,广事搜求,其劳心之苦非同一般。即使中国人,也前所未闻。还有一种情况,其字一如古时,然音却不同,如今日的鼍字。据山梨先生考证,此字上方为单,音当为タン(tan),然今日作徒何切,成为t(ta)音。由于此字与古时タン(tan)音不同,山梨先生将其作タン(tan)音在《古音律吕三类》中补上,其反切仍用朱色。如此煞费苦心才完成了这部《古音律吕三类》。

《考声微》也是一部辛劳之作。这部书同《文纬》相关。《文纬》三十卷,举九千字,以旁分部类,根据《谐声图》的文字图谱把《说文》中的解释全部收入进去,《说文》中没有解释而可资作参考的也尽量全部收入。后来又根据新的研究,不断地加以补充,形成了山梨先生完整的《说文》研究体系。山梨先生不断地吸收新的材料,利用这些材料加以研究,其成果就是这部《考声微》。《说文》中如有纰缪,亦加以辨析。《说文》大约成书于公元二世纪,当时的《说文》传至今日并非保持原样,一成不变。古书都是经过多次抄写,一再重版。今日《说文》最古的版本当为宋版,东京岩崎氏的静嘉堂收藏有该书。这是近年日本从中国购入的,中国此书现已成绝版。这是一部最具价值的书,宋版大约是距今八百年前出版的。比其更老的是唐代的抄本。该抄本现仅存木部的部分,前年我在中国购得。因为是字典,出自需要,其中还标注上一些各个时代的发音。现在的《说文》是宋代初期徐铉、徐锴两(9)兄弟校订的,而在其之前即二徐校订之前的版本是见不到的。近年来有人开始研究,徐铉、徐锴之前的版本究竟是什么样子的?中国也有人在做这个事情。对这个问题,山梨先生也作过研究,这项研究也是山梨先生自己引以为豪的,他在《文纬》的总论中说,日本保存有连中国人都无法看到的书,自己依靠这些书进行了研究,他写道:

我邦所传隋唐古籍旧音、多存于今者,陆词之为法言、彼土未晰也、东宫之有切韵、彼土不载也、至玉篇唐韵之古本、玄应逸琳之音义、彼士既逸、我邦独存也。

山梨先生说,能在日本作这些研究是很幸运的。《玄应一切经音义》(10)这部书有二十五卷,慧琳的《一切经音义》(11)有百卷。玄应的《音义》中国也有人见到过,只有慧琳的《音义》在明治年间由我邦传入之前,中国人无法见到。日本很早就有人注意到,在中国的《一切经》中无玄应的《音义》,而日本的《高丽经》、《一切经》中却有该书,京都鹿谷的法然院将慧琳的《音义》付梓再版。这是唐代的版本,引用了很多古代字书,从《说文》中引用的也非常多。如果把从《说文》中引用的文辞与今日的《说文》作一对照,就会发现两者时有不同。据此就可以举出徐铉、徐锴校订之前的《说文》与今日《说文》不同的证据。徐铉、徐锴校订之前的《说文》真貌如何,这可以凭靠慧琳的《音义》进行研究,山梨先生所作的就是这项研究。当然这项研究也是山梨先生交际的收获,是其去江户同狩谷棭斋交往的结果。从《倭名钞笺注》中可以看出,狩谷棭斋在小学研究中常常使用慧琳的《音义》。而山梨先生在《考声微》中不时以慧琳的《音义》作为材料,他认为,“今日《说文》如此,慧琳的《音义》亦是如此,故此当为《说文》原说”。山梨先生完成了中国人因缺乏材料无法进行的研究,从这一点来看,《考声微》是非常珍贵的。当然,重要的不仅只是对《慧琳音义》的研究,山梨先生博学洽闻,其埋身群书故纸堆中,广事搜求,博采众言,且一一作出见解独到的评价。一部《考书微》足以窥见山梨先生学殖之深厚和史料运用手法之精巧。

总之,山梨先生的这些著述都是相互关联,任何一本都是不可或缺的,其构建了先生说文研究、古韵研究的一个整体。关于先生的研究,还有令人惊叹的一点就是对金石文的使用。在中国,把金石文作为古音研究的材料使用,尤其是汉代石碑文字的使用始于顾炎武。近年来,中国人将金石文字用于经学、小学研究已经非常普遍,山梨先生也使用这一类金石文的材料。但实际上山梨先生占有的资料少得可怜。他从极其有限的书中寻检可资作利用的研究材料,并凭靠这些资料进行自己的研究。关于《说文》研究,山梨先生对徐铉、徐锴之前的《说文》细心考证,广事搜讨各种古典文献中同文字相关的资料,寻觅金石文中的资料,倾力以求说文研究臻于大成。

关于对这项研究整体的看法,《稻川遗芳》也收录了类似这些书中叙文的文章,其大体上已经有了一个完整的体系。为什么要研究《说文》?这次发表的《文纬》的凡例正好可以说明这个问题,《稻川遗芳》中没有收载《文纬》的凡例。根据凡例所载,历来的观点都是认为《说文》是一部关于文字的形的书。但山梨先生认为《说文》是关于古时的音的书。举例来说,《说文》中有徐铉的铉字,此字从金作玄声。类似这样给各个字标注其声后汇集到一起,于是就成了一部有条理的音韵书。由于其是为音韵而写的,所以可以说《说文》不单单是关于字形的书,也是一部关于音韵的书。《说文》中标声时分为三种。一种是原始的音,其与最初造字时的音相同。还有一种就是许慎作《说文》时所通用的音,其与原音不同,这一类另作解释,称作“读若”。例如这个字就注有“读若沇州之沇”。汉代时其与沇字读法是相同的。这是第二种。再有就是现在的《说文》所标注的反切。反切据说是唐代时期的音,关于这一点有各种各样的议论,即使现在也有不同看法。音韵学者大矢透君认为其应该更早,当为许慎作《说文》时已有的字的反切。而山梨先生认为其为唐代人所作的注音,他的看法或许应该是对的。一般认为,《正字通》(12)这部字典里所用的音是孙氏音,对于这一问题自古以来一直也有争论,山梨先生也很关注这个问题,他认为应该为唐代人的注音。还有,《说文》中汉代诸儒所传之音有一种,也有两种、三种,山梨先生认为这说明所举方言之音与先师所传之音并非相同。他还认为十部的部类划分法是顾炎武制定的。关于《说文》中文字的字义,时常受到研究者横议,早在许慎作《说文》之前,中国已不断有解字义的书,许慎是在收集了这些书后作《说文》的,其所写的字义都是自古传下的,绝非凭空信手而书的。《说文》有九千字,这九千字是许慎之前历代相传下来的,字典反映出其正规常态,所以这是一部最为重要的字典。书中对古音与今音相异者,古音举出其典据,而今音山梨先生认为是唐音,并非明清时代的音。明清时代的音并没有被山梨先生纳入其音韵研究的视野中。

关于音的划分方法山梨先生是自成一家,在他划分的音中有喉音、舌音等,这些音的划分方法与《韵镜》里的划分方法不同,《韵镜》里的音一般是根据声头划分的,如唇音,バ(ba)、マ(ma),舌音タ(ta)、ナ(na)等,而山梨先生是根据声尾时的音来划分的,其称呼也与《韵镜》不同。因此,不通读先生的全部著述,就不了解先生的自家秘法,也就难以理解其关于音的划分方法。解其秘法,一切也就不难理解了。山梨先生自成一派,不乏新颖创见,其例不胜枚举。他详尽地研究了一个历史时代的音,对这个研究,中国也有人作过,但山梨先生的研究作得精致细密,他认为,在许慎的那个时代,《说文》所论的是西汉时期之前的音,后来音又发生了种种变化。现在中国的音韵学家,如作为公使现在东京的汪荣宝(13),他对歌、麻的音进行了研究。过去中国与日本一样,这两个字发カ(ka)、マ(ma)音,宋代以后才渐渐读コー(ko—)、モー(mo—)的音了。南无阿弥陀佛,过去是按梵语读音记下来的,日本也是一样,读アムアミダブツ(amuam;dabutsu)。但是宋代以后,其读作了アムオミト—フオ(amuomitoufuo),ア(a)列音变成了才列音,同以往的音完全不一样了。最近中国研究音韵的学者也注意到这一点了。山梨先生早已关注这个问题了,他说,古时歌、麻两字的音是开口的,后来逐渐变化,发这两个音时口开始稍稍闭合,这种现象是从宋代时期开始出现的。南方近海地区的人开口发音,北方地区的人闭口发音。印度人ア列音很多,语尾皆为ア列。中国人发音以ィ列尾为多。即使《说文》,支、微、齐、灰这几个字占去四分之一。西洋人的音多止于ウ(u)、ク(ku)、ス(su),フ(fu),故西洋语多止于子音。西洋也皆为寒冷之国,邻近北方,类似中国的蒙古那些北方之地。在中国,从南宋时期开始,发过去开口的音时,口稍稍合闭,过去的カ(ka)、マ(ma)的音变成了コー(ko—)、モ(mo—)的音,据说这就是中国被蒙古灭亡的前兆。音亦可畏,世道已近末日、国家即将灭亡之时,首先就是音会产生这样的变讹,音是有时代性和地域性的,松崎慊堂所写的山梨先生碑文中也提到了先生的这一学说,而在山梨先生的著述中,有关音的变化缘由及其变化过程、地方音的影响等等,写得非常详尽。这是一个不同于《说文》的问题,大体同近来中国的音韵学家的观点相似,在此就不赘述了。总之,关于这个问题,山梨先生比中国人更加精通,他的音韵变迁论倘若一一加注举证,仅此一举就可成为一项优秀的研究。山梨先生没有作相应的举证,但确实有可举证的相应材料。关于音韵和文字,山梨先生从各个方面作了研究,《文纬》的总论、凡例虽稍嫌简略,却极具价值。

同中国的小学研究学者相比,山梨先生的研究也是多有胜处。毫无疑问,山梨先生的研究源自顾炎武的学说,但其何时接触到顾炎武学说的,并不清楚。中村先生的藏书中有一部《古音谱》,这部书后来变成了前面所提到的《古声谱》。《古声谱》使用的资料取自各种古籍,而《古音谱》只取《诗经》。这部书是山梨先生年轻时的著述,从书外面的纸以及书写风格来判断,大概是在二三十岁时写的,最晚不会超过四十岁。这同新村先生所说的情况是吻合的,新村先生说那一时期山梨先生已经读了很多的书。如果三十四五年前确实如此的话,那么他的古韵研究就不是源于本居学说,而是在接触到顾炎武的学说之后。他从《诗经》中提取材料,其划分的方法与顾炎武相同也是十部,这一点是我们作出这一判断的依据。但如果先生读过顾炎武的《诗本音》,就没有必要再写这部《古音谱》了。所以从另一角度考虑,写这部书时,山梨先生还没有充分阅读过顾炎武的著述。也许在完成这部书之后才读到顾炎武的书,两部书竟然是异曲同工,不谋而合。看来山梨先生并没有自称其为自己所创并以此为豪,据说他认为自己是在研读了顾炎武的书之后才有古音研究上的种种发现,所以山梨先生把顾炎武的十部古音表放在自己书的卷首以示对顾炎武的景仰。其与顾炎武的关系仍是个疑问。山梨先生的划分法完全就是顾炎武的做法,不能说丝毫没有顾的做法的痕迹。只能说山梨先生当时已经在作自己的研究,后来看到顾炎武的研究并在其脑海中留下了几分印象。总之,《古音谱》是在三十四五岁之前写的,这一点是没有问题的。还有就是本居的学说,其对于山梨先生也是极其重要的。本居认为,今天日本现存的字音还保留着中国正确的音。本居学说的这一观点给山梨先生很大的影响。大矢君等人也认为日本还保留着古音,他们与山梨先生的看法是相同的。山梨先生在进行古音研究时,狩谷棭斋等人也开始了对《说文》的研究,他们的研究一直持续到近年。直到现在,这个领域还走出了高田竹山等人物。高田翁撰著了一部名为《古籀篇》的大作。这部著作主要是关于字形的研究。在日本,也同中国一样,《说文》的研究分为两个方面。如山梨先生那样从形与声两个角度考虑,然后合而为一进行研究,这种情况是前所未有的。从两个角度综合进行研究是相当困难的,没有相当聪慧的头脑是根本做不到的。

山梨先生在顾炎武之后划分十部,顾氏学说对中国的《说文》、古韵研究学者影响很大。山梨先生就是放在中国学者中也是极具价值的。中国后来出了一个音韵学家江永(14),此人不是顾炎武的门人,继承江永学统的是戴震,其门人是段玉裁,段的门人是王念孙、其子是王引之,门人中还有中国的江有诰(15),而日本则出了山梨先生。顾炎武对入声、以往的部作了许多研究,其成果就是现在的十部。后来出了个江永,与其相对,大唱反调,主张古时《唐韵》的划定法。继承其学说的是戴震。戴震在中国近代经学、小学领域是个非常著名的人物,清代汉学派的经学就是他打下的基础。但戴震总体上是反对顾炎武的。他在《四库全书总目提要》以及《四库全书简明目录》中批评顾炎武的书。他认为,把平上去划入十部是可以的,但不可把入声的音割裂开来随意放入各部。山梨先生看了《简明目录》后认为,顾炎武把入声分开划入各部并非随意,而是有其理由的,这正是其眼光高人一等之处,顾炎武摆脱世俗之囿,一洗由来已久之陋习。《简明目录》谓其为一失令人可叹。也因此缘故,山梨先生采用了顾炎武的十部古音表。段玉裁是戴震的门人,段玉裁的划分方法是把古音分为十七部,这只是把顾炎武划分的十部再加以细分,其大体与顾炎武的划分法相同。而且其把入声划入各部的做法与顾炎武一样,这是戴震及其师徒之间的情况。后来段玉裁门下出了个王念孙,同一时期又有江有诰,这两人都是把古音分为二十一部的。其划分方法与顾炎武的做法有一部分稍异,但大体上也还是相同的。部分不同之处,是顾炎武的好,还是这两个人的好,这又是一个见智见仁的问题。总而言之,这两个人继承了段玉裁的划分法的体系,与顾炎武相近。那么,山梨先生在他的一生中是否读到过这些人的书?根据松崎慊堂的碑文,山梨先生在世期间,这些人的书都已传入日本,但山梨先生并没有见到这些书,他是独自进行思考的。所以碑文中有“与近日舶载江、戴、钱、段之言往往暗合”之句,其意是说江、戴、钱、段的书从中国传入日本后一看,竟与山梨先生所思考的问题大体一致。其中所说的钱是指钱大听。松崎氏概括了这四人的学说,但过于简略。对于江永、戴震反对顾炎武学说的情况,山梨先生是否了解不得而知,但其对《简明目录》持否定看法,并依据顾炎武的《古音表》著述,这是先生的高见卓识,山梨先生也不了解段玉裁与顾炎武相似的情况,他从最初就认可了顾炎武。不难看出,同中国的小学学者相比,山梨先生有其不凡的卓越之处。而且,山梨先生能够运用《慧琳音义》等中国没有的资料,当然日本也有其便利的条件,但能够认识到这些资料的价值,其睿智卓识也不能不令人钦服。总之,在这些地方,山梨先生做到了中国人无法做到的事。中国的小学家戚学标有本《汉学谐声》的书,其《说文》的研究方法与山梨先生相似,但就内容和材料的精致丰富而言,是远远不及先生的《考声微》的。

山梨先生把音韵、字形、训诂三者综合为一进行研究,这是一件非常困难的工作,关于完成这件工作的方针我们已经大致了解,但先生的《文纬》还不能说是十分完美无缺的,从《考声微》可窥其一斑。先生五十六岁时,这是他去世的那年,他带着自己的著述去江户,准备继续他的研究。狩谷等藏书家都居在江户,有读书的便利条件,山梨先生打算在那里博览群书。山梨先生与松崎同龄,松崎后来活到七十四岁,在弘化元年(1844)去世。山梨先生如果能活到松崎那个年纪,肯定可以取得更加完美的研究成果。虽然现在不够完美,但从他现在的遗作也可了解其方针和力量。他的方针是没有错的,那是一种非常好的方法。山梨先生的遗作今天几乎都保存下来了,其不仅仅是使山梨先生的名字千古流芳,倘若将来有做此学问的人,那就可以成为很重要的参考,对日本的中国经学研究,也是极其重要的。日本的经学研究范围很广,徂徕、仁斋这些人研究各种各样的问题,有的问题中国人还没想到他们就已经先研究了。日本的经学没有能比中国人发达是因为其学问的体系有缺点。在中国的经学体系中,最根本的基础就是小学,即字形、音韵、训诂的学问,这是至关重要的学问,因此,没有《说文》的研究,经学这门学问就根本无法进行研究。为中国的经学打下最重要基础的就是戴震,戴震明确确立了从小学开始研究经学的方法。即使从今天来看,中国的经学开始具有学术性、科学性、体系化就是始于戴震。日本也有大家,但一直没有这个基础。倘若山梨先生天假以年,那么这门基础的学问一定会建立起来,经学也会更兴盛起来的。惜哉,山梨先生其经学尚未充分为世间所知晓就遽归道山。松崎的碑文也写道,惜哉,惜哉。这连声的感叹绝非通常例行的措辞。山梨先生的早亡是日本的一大损失。松崎的碑文是值得我们一读的。碑文记述了各种经学的治学方针。碑文中还写道,山梨先生没说及之处由己代述,其当为山梨先生之意,云云。不过,那仍是松崎的方针。松崎的方针比山梨先生简单。山梨先生的方针要复杂得多,难度也大。盐谷(16)、安井(17)那样的大家皆出自松崎的门下,尽管如此,经学并没有如松崎所期盼的那样向前发展,何况山梨先生的经学治学方法更为复杂、难度更大,先生段后,其学遂成绝响。即使在今天,如果依然按照先生的治学方法去做,还是能够充分体现出其所具有的价值。从这一点上来说,这些著述弥足珍贵,正如新村先生所说的,希望静冈县设法尽早将山梨先生的著述出版。近年来在其他县,许多卷帙浩繁的先人著述都已出版,静冈县要做的话,绝不可能做不到的。

关于山梨先生,其诗文也是不能不谈的。如同俞曲园所说的,先生的诗非常精美。他曾从阴山丰洲先生学习徂徕派的诗文,其诗文相当洗练,山梨先生对中国人的诗并非是生吞活剥,一味模仿,其辞藻丰赡华美,虽不无傚中国之处,但完全是山梨先生自己的风格。以同一时代者相似,其诗其文与松崎最为相似,也正因如此,两人意气相合。这一时期的大家佐藤一斋(18)依据《唐宋八大家文》作文,而山梨先生与松崎两人的文章并非唐宋八家之文。其文学理深奥,辞藻富赡典丽,松崎之文较山梨先生或更为洗练,而气度遒劲两者不相上下。徂徕派之文虽不无力度,但刻板滞涩,稍欠简约洗练。至于松崎的诗,当在山梨先生之下。当初松崎之所以对山梨先生钦服不已就缘于读了先生所吟的古诗之后自叹弗如。其实山崎的诗是文选体,也颇典丽雅逸,但还不能做到如盛唐诗那样骨力文采兼具,挥洒自如,意尽而后止。那么日本是否有能够作这样的好诗的人呢?有,这就是令俞曲园最为吃惊、最为佩服的日本人广濑旭庄(19)和山梨先生。当然山阳(20)、星岩(21)也是值得称道的,但首屈一指的还是广濑旭庄和山梨先生。广濑旭庄的诗是宋诗风格,山梨先生则是纯粹的唐诗风格。正是有了这两个人的诗,日本人的诗在中国才不至于被人不屑一顾。这是俞曲园发现的,很了不起。在俞曲园发现他们之前,广濑旭庄和山梨先生的诗很少为人所知。还有一件只在少数诗人中间知晓的事情,二十年前我在名古屋的书铺其中堂的目录中看到《稻川诗草》,价格是四十五钱,预定后急忙赶去把它买下,在我购得之后,东京有二十多个人订这部书,其中堂吃了一惊,后来再出售时,一下子涨到二十五圆。今天一般作诗的人没有不知道《稻川诗草》的。关于先生的学问,人们也知道他写过很多杰作,但是很多人并不了解那些著述的真正价值。为了让更多的人了解山梨先生的巨大功绩及其精神,很高兴来到这里谈了自己平生的感受,对于给我这么一个机会,我非常感谢。借此机会,我也想向静冈县的各方人士表达我的一点期望,期望山梨先生的著述能够早日出版。

(1927年5月15日稻川先生百年祭讲演、1929年6月版《山梨稻川集》所载)

《山梨稻川集》卷末载该书编纂者贞松修藏氏执笔的《稻川先生及其著作》一文,文中引用了同为其所写的关于稻川著作《解题》,现转录于下,以供参考。(编者)