魔法の名刺

夜光人間、夜光怪人のうわさは、もう日本じゅうに、ひろがっていました。東京や大阪の大新聞はもちろん、どんないなかの新聞までも、この恐ろしい怪物のことを、でかでかと書きたてたからです。

顔も、からだも、青白い銀色に光る人間、目はふつうの人間の三倍もある大きさで、それがまっ赤にかがやき、口の中も赤くもえて、いまにも火を吹きだしそうな怪物。

その首ばかりが、宙に浮いたり、ときには銀色の全身を見せたりして、東京のほうぼうに、すがたをあらわし、東京じゅうの人を、ふるえあがらせたのです。

この怪物は、つかまえようとすると、高い木の上へ、するするとのぼって、そのまま、空中へ消えうせてしまいます。ひょっとしたら、こいつは、遠い星の世界からやってきた、えたいのしれぬ生きものではないのでしょうか。

そんなさわぎの最中のある晩のこと、明智探偵事務所の応接室で、少女助手のマユミさんと、小林少年とが、怪人のことを、いろいろと、話しあっていました。明智探偵は、新潟に事件があって、旅行中なので、ふたりが、るす番をしているのです。

夜の七時ごろでした。テーブルの上の電話が、けたたましく鳴りだしました。小林君が受話器をとって、耳にあてますと、

「そちらは、明智探偵事務所ですか。明智先生はおいでになりますか。」

という聞きおぼえのない、男の声です。

「先生は旅行中ですが、あなたはどなたですか。」

「世田谷の杉本というものです。夜光人間が、こんばん、わたしのうちへ、やってくるのです。それで、明智先生に、おいでをねがいたいと思いまして。」

「エッ、夜光人間が?」

小林君が、とんきょうな声をたてたので、マユミさんもおどろいて、電話のそばへ、近づいてきました。

「そうです。警察からもきてくれますが、明智先生にも、おいでをねがいたいのです。わたしの友人の花崎検事から、明智さんのことは、くわしく聞いています。こんなふしぎな事件は、明智さんの力を、かりるほかはないのです。」

「ざんねんですが、先生は、まだ二、三日はお帰りになりません。先生のかわりに、ぼくがおじゃましてもいいでしょうか。」

「あなたはどなたですか。なんだか子どものような声だが。」

杉本という人は、うたがわしげに聞きかえしました。

「ぼく、明智先生の少年助手の小林です。」

「ああ、あの有名な小林君ですか。うん、きみのことも、花崎検事から聞いていますよ。きみも、なかなかの名探偵だといっていました。ええ、きてください。明智先生が帰られるまで、きみに、わたしの宝物をまもってもらいましょう。」

「えっ、宝物ですって。」

「わたしのだいじな宝物です。それを夜光怪人がねらっているのですよ。では、すぐにきてくださいね。」

そして、杉本さんは、じぶんの家へくる道すじをおしえて、電話をきりました。

小林少年は、そばに立っているマユミさんの顔を見ました。

「ぼく、いってもいいでしょう。」

「ええ、いいわ。すぐに自動車で、おいでなさい。わたし、るす番をしているから。ゆだんなくやってくださいね。」

マユミさんは、小林少年の肩に手をかけて、はげますようにいうのでした。

小林君が世田谷の杉本さんのうちについたのは、八時ごろでした。りっぱなおやしきです。コンクリートの塀に、石の門、から草もようの鉄の扉、門をはいると、うえこみがあって、そのむこうに、二階だての西洋館がそびえていました。

あとでわかったのですが、杉本さんは、いくつもの会社の重役をつとめているお金持ちでした。それでいて、まだ四十歳ぐらいの若さなのです。よほど、腕ききの実業家なのでしょう。

玄関のベルをおしますと、女中さんがドアをひらいて、応接間へとおしてくれました。

「やあ、よくきてくれましたね。まあ、おかけなさい。」

杉本さんは、したてのよい背広を着ていました。じぶんも、いすにかけると、ポケットから、大きな手帳をだし、その間にはさんであった名刺のような紙をとりだして、すぐに、説明をはじめました。

「きょうの昼すぎです。この名刺を持って、ひとりの男がたずねてきた。年ごろは三十ぐらいだろうか、黒い背広を着ていたが、なんともいえない、へんな顔色をしている。

黄色い粉でもぬったような、きみのわるい顔色です。そして、部屋にはいっても、白い皮の手袋をはめたままで、ぬがないのです。

名刺には『北森七郎』と印刷してあった。むろん、いちどもあったことのない男です。ふつうなら、こんな男を部屋にとおしたりしないんだが、わたしの友人から電話で、あってやってくれといってきたので、しかたなく、とおしたのです。

その北森という男は、なにか、つまらないことを、ぐずぐずいっているので、はやく用件をはなしてくれというと、『こんばん十時です。どうかおわすれないように。』と、へんなことをいって、にやりと笑うとそのまま出ていってしまった。

なにがなんだか、わけがわからないので、わたしは、その北森という男を、しょうかいした友人に、電話でたずねてみると、『そんな男にあってくれといったおぼえはない。電話もかけなかった。』という答えです。

ますます、へんだから北森の名刺の住所をしらべようとして、その名刺を見ると、ふしぎなことがおこっていた。さっきまで、くろぐろと印刷してあった字が、すっかり消えてしまって、ただの白い紙になっている。

わたしは、さいしょ名刺を見たとき、そのまま右のポケットへいれておいたのだから、まちがうはずはない。時間がたつと、ひとりでに消えてしまう魔法インキがあるね。この名刺は、あのインキで印刷してあったのかもしれない。そう思ったので、わたしは、この名刺を、いろいろな角度にしてしらべてみた。そうして、ながめているうちに、へんなことに気がついた。

この名刺には、紙の色と見わけがつかないほど、かすかに黄色っぽい色で、もやもやと、もようのようなものが、いちめんに浮きだしている。ただ見たのではわからない。こういうふうに、横のほうから、すかして見ないとわからない。あるかないかの、じつにかすかな、かすかなもようなのだ。ほらね……。」

杉本さんは、そういって、名刺をたいらにもって、小林君の目のそばへ近づけて見せるのでした。そういわれてみると、名刺の紙に、なんだかもやもやしたものが、見えるように思われました。

「ところがね、夜になって、暗いところで、この名刺を見ると、おどろいたね。銀色に、ちかちか光っているんだ。あの、もやもやしていた黄色っぽいものは、夜光塗料だったんだね。暗いところで見ると、それが、銀色の字になって、はっきり読めるんだよ。ほら、この暗いところで、見てごらんなさい。」

杉本さんは、そういって、名刺をテーブルの下の暗いところへ、いれて見せるのでした。

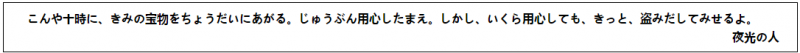

小林君は、テーブルの下へ、首をいれるようにして、それを見ましたが、すると名刺の表面には、青っぽい銀色の字が、いっぱいならんでいるではありませんか。そして、それは、つぎのような恐ろしい文章だったのです。

「アッ、すると、昼間きたのは、夜光人間だったのでしょうか。」

小林君は、そこへ気がつくと、おもわず高い声をたてました。

「だが、昼間の北森という男は、ふつうの人間だった。べつに顔が光ってはいなかったが……。」

「昼間、明るいところでは光らないのかもしれません。この名刺だって、そうですもの。さっき、その男の顔は、黄色っぽかったと、おっしゃったでしょう。この名刺も、昼間は、黄色っぽかったんですよ。」

「あっそうか。じゃあ、あいつの顔も暗いところで光りだすんだな。きみに、そういわれてみると、やっぱり、あいつが夜光人間だったのかもしれないね。じつに、きみのわるい顔色をしていた。」

杉本さんはそういって、じっと、小林君の顔を見つめるのでした。まるで、小林君が夜光人間ででもあるように、きみわるそうな目で、じっと見つめるのでした。

英语

英语 韩语

韩语 法语

法语 德语

德语 西班牙语

西班牙语 意大利语

意大利语 阿拉伯语

阿拉伯语 葡萄牙语

葡萄牙语 越南语

越南语 俄语

俄语 芬兰语

芬兰语 泰语

泰语 丹麦语

丹麦语 对外汉语

对外汉语