1992年日语能力考试2级真题

読解.文法

(200点70分)

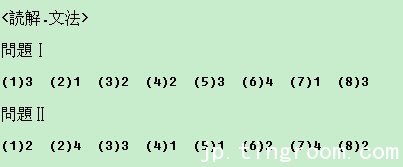

問題1 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。答えは、1、2、3、4から最も適当なものを一つ選びなさい。

これは、フランスで実際にあった話である。パリのある下町に、たいへん欲(注1)の深い肉屋がいた。毎日の食事や衣服を節約したり、女房にまでケチでとおした肉屋は、たいへんな財産をたくわえているというのでも有名だった。

ある日、その肉屋に、12歳ぐらいの女の子が肉を買いにやってきた。500フランの代金を払うという時になると、その女の子は「しまった。お金をわすれてきちゃった。おじさん、あとでお金もってくるから、①これちょっと預かって」といって、もっていたバイオリンをその肉屋にわたしていった。彼は、何気なく、そのバイオリンを店の隅のほうに置いておいた。

さて、それから30分くらいすると、一人の老紳士が、肉を買いにやってきた。1キログラムの牛肉を買い、代金を支払って店をでようとした時、その老紳士が、②店の隅にたてかけてあるバイオリンを見た。それを手に取って、じっくり見てから、大声でいった。

「このバイオリンはすばらしい。ストラディバリウスという世界的な名器だ。50万フランで買いたい。ぜひゆずってくれませんか」と熱心に肉屋に頼むのだ。

だが、肉屋にしてみれば、自分のバイオリンではない。売るわけにはいかない。そこで、肉屋は、持ち主の女の子に話して自分が買い受けてからこの老紳士に売ろうと考え、「明日の9時にもう一度ここへ来てください。③おゆずりしましょう」といって、その老紳士を帰した。

例の女の子は、すぐもどってきた。肉の代金を支払い、バイオリンを受け取って帰ろうとした。

「ねえ、そのバイオリン、④おじさんに売ってくれないかね。あまりよいバイオリンじゃないけれど、うちの子もバイオリンをこれから始めるので一つ欲しいんだよ」

女の子が、しぶしぶ売ってもよいという返事をした時、肉屋は「しめた。女の子をだました」と内心大喜びである。彼は5万フランでそのバイオリンを彼女からゆずり受けることに、まんまと成功した。先ほどの紳士に、50万フランで売れば、45万フランの儲けだ。かれが喜んだのも当然だ。肉屋は、その女の子をだまして悪いと思ったのか、先ほどの肉の代金を返してやった。彼の良心が、子どもをだますことをよしとしなかったのであろう。

肉屋は、紳士のやってくるのを待った。だが、その老紳士は翌日の9時になっても⑤やってこなかった。老紳士と女の子による計画的なサギ(注2)であったのである。

サギにあう人たちの中には、この肉屋のように、一攫千金を夢みる、けちな人、欲の深い人が多い。子どもをだまして、45万フラン儲けようという”欲”が、物事を冷静に見る目を失わせてしまったのである。

(浅野八郎「不思議な心理ゲーム①」青春出版社による)

(注1)欲:お金や物などを欲しがる気持ち。

(注2)サギ:人をだまして、物やお金を手入れること。

問1 ①「これ」とは何か。

1.500フラン

2.買った肉

3.バイオリン

4.衣服

問2 ②「店の隅にたてかけてある」とあるが、だれがたてかけたのか。

1.肉屋

2.肉を買いにきた女の子

3.老紳士

4.肉屋の子

問3 ③「おゆずりしましょう」とあるが、だれがだれにゆずるのか。

1.女の子が肉屋に

2.肉屋が老紳士

3.女の子が老紳士に

4.肉屋の子が老紳士に

問4 ④「おじさん」とはだれか。

1.ストラディパリウス

2.肉屋

3.女の子のおじさん

4.老紳士

問5 ⑤「やってこなかった」とあるが、それはなぜか。

1.50万フランを用意できなかったから。

2.バイオリンが欲しくなくなったから

3.肉屋からお金を手に入れたから

4.ほかに用事ができたから。

問6 肉屋は、女の子にバイオリンの代金としていくら渡したか。

1.50万フラン

2.45万ふらん

3.5万500フラン

4.5マンフラン

問7 肉屋についてこの文章からわかることは何か。

1.お金を儲けることがとても好きである。

2.老人をだますことがとてもすきである。

3.子どもをだますことがとても好きである。

4.バイオリンを買うことがとても好きである。

問8 この文章で筆者がいちばん言いたいことは何か。

1.大人は子どもにだまされやすい。

2.子どもをだますことはよくない。

3.欲の深い人ほどだまされやすい。

4.欲の深い人をだますことはよくない。

問題Ⅱ 次の(1)から(3)の文章を読んで、それぞれの問いに対する答えとして最も適当なものを1、2、3、4から一つ選びなさい。

日本人の生活習慣も、時代とともに変わっていく。ほんの少し前までは、春や秋になると、タタミを乾燥させるために、家の中からタタミを外に出す光景があちこちで見られたものである。どんなにいそがしい生活をしている人でも、①これだけは続けてきた。タタミは暮らしの中に季節感を作り出していたのである。

最近では、②タタミがだんだんみられなくなってきている。タタミの上に座る、タタミの上で家族みんなで食卓をかこむ、タタミの上にふとんを敷いて眠る。客が来れば、そのタタミの上に手をついてあいさつする。それがあたりまえだった生活は、つい昨日のことである。タタミは日常の生活と共にあったのである。

タタミという言葉は、古い時代の文学や記録にも出ている。③昔から日本人の生活の中にあったものと考えてよいのであろうが、そのころは、床に敷く布や毛布のようなものをタタミと呼んでいたらしい。そして、使わない時はたたんでしまっていた。( ④ )、「たたむ」ものだからタタミということばが生まれたのだろうと思われる。

また、昔の詩の中にこうある。「旅に出た人の使っていたタタミは動かしても汚してもならない」と。なぜなら、人は旅に出ている時でも故郷に自分の心を残しており、その心はタタミの上にも残っている。そのタタミを留守のあいだ大事にしないと、旅で危険な目にあったり、⑤病気になったりする、と信じられていたからだ。昔は、タタミはひとりひとりが自分だけで使うものだったのである。

やがて時代は変わり、タタミはしだいに現在のような形と大きさのものになっていく。一人の人が寝られるぐらいのおおきさがタタミ一枚の標準となり、それに合わせて部屋の大きさも決められるようになった。どんな部屋でも、「四畳半」とか「六畳」というようにタタミを組み合わせて敷くことができる大きさになったのである。また、タタミの素材も、湿気の多い日本に合うように工夫されていった。

最近ではすっかり目立たなくなったタタミも、長い歴史を持ち、日本の生活文化と深いつながりを持っているのである。

問1 ①「これ」は何を指しているか。

1.生活習慣を時代とともに変えること

2.タタミを外に出して干すこと

3.あちこちでタタミを見ること

4.いそがしい生活をすること

問2 ②「タタミがだんだん見られなくなってきている」というのは、どのような意味か。

1.タタミの大きさが小さくなった。

2.タタミが一般的になった。

3.タタミをまったく掃除しなくなった。

4.タタミがあまり使われなくなった。

問3 ③「昔から日本人の生活の中にあった」とあるが、昔のタタミはどのようなものだったのか。

1.布や毛布とともに使うものだった。

2.現在のタタミと同じものだった。

3.使わないときはたたんでおくものだった。

4.旅に出るときに持って行くものだった。

問4 ( ④ )に入れる言葉を次の中から選びなさい。

1.つまり

2.ところが

3.さて

4.けれども

問5 ⑤「病気になったりする」とあるが、だれが「病気になったりする」のか。

1.旅に出た人

2.家にいる家族

3.タタミを汚した人

4.タタミを動かした人

問6 第4段落で筆者がいちばん言いたいことは次のどれか。

1.タタミは神さまと同じだった。

2.タタミは個人が自分のものを持っていた。

3.タタミは長い歴史を持っている。

4.タタミは汚したりしないように注意して使った。

問7 タタミの大きさは何を基準に決められたか。

1.昔の人の標準的な背も高さ

2.一人の人が持つことのできる重さ

3.昔の布一枚の大きさ

4.人が寝るときに必要な広さ

問8 この文章に題をつけるとすれば、次のどれが適当か。

1.タタミと日本人の故郷

2.タタミと日本人の生活

3.タタミと日本の気候

4.タタミと日本の旅

英语

英语 韩语

韩语 法语

法语 德语

德语 西班牙语

西班牙语 意大利语

意大利语 阿拉伯语

阿拉伯语 葡萄牙语

葡萄牙语 越南语

越南语 俄语

俄语 芬兰语

芬兰语 泰语

泰语 丹麦语

丹麦语 对外汉语

对外汉语