ハーマイオニーは本を閉じた。ゼノフィリウスは、ハーマイオニーが読み終えたことにすぐには気づかず、一瞬いっしゅん、間まを置いてから、窓を見つめていた視線しせんをはずして言った。

「まあ、そういうことだ」

「え」ハーマイオニーは混乱したような声を出した。

「それらが、『死しの秘宝ひほう』だよ」ゼノフィリウスが言った。

ゼノフィリウスは、肘ひじのところにある散らかったテーブルから羽は根ねペンを取り、積み重ねられた本の山の中から破れた羊よう皮ひ紙しを引っ張り出した。

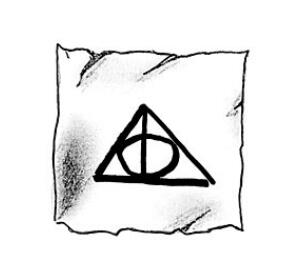

「ニワトコの杖」ゼノフィリウスは、羊皮紙に縦たて線せんをまっすぐ一本引いた。「蘇よみがえりの石」と言いながら縦線の上に円を描き足し、「透明マント」と言いながら、縦線と円とを三角で囲んで、ハーマイオニーの関心を引いていたシンボルを描き終えた。

「三つを一緒にして」ゼノフィリウスが言った。「死の秘宝」

「でも、『死の秘宝』という言葉は、物語のどこにも出てきません」

ハーマイオニーが言った。

「それは、もちろんそうだ」

ゼノフィリウスは、腹立たしいほど取り澄すました顔だった。

「それは子どものお伽噺とぎばなしだから、知識を与えるというより楽しませるように語られている。しかし、こういうことを理解している我々の仲間には、この昔話が、三つの品、つまり『秘ひ宝ほう』に言及げんきゅうしていることがわかるのだ。もし三つを集められれば、持ち主は死を制する者となるだろう」

一瞬いっしゅんの沈ちん黙もくが訪れ、その間にゼノフィリウスは窓の外をちらりと見た。太陽はもう西に傾いていた。

「ルーナはまもなく、十分な数のプリンピーを捕まえるはずだ」ゼノフィリウスが低い声で言った。

「『死を制する者』っていうのは――」ロンが口を開いた。

「制する者」ゼノフィリウスは、どうでもよいというふうに手を振った。「征せい服ふく者しゃ。勝者。言葉は何でもよい」

「でも、それじゃ……つまり……」

ハーマイオニーがゆっくりと言った。ハリーには、疑っていることが少しでも声に表れないように努力しているのだとわかった。

「あなたは、それらの品――『秘宝』――が実在すると信じているのですか」

ゼノフィリウスは、また眉まゆを吊つり上げた。

「そりゃあ、もちろんだ」

「でも、ラブグッドさん、どうして信じられるのかしら――」その声で、ハリーは、ハーマイオニーの抑よく制せいが効かなくなりはじめているのを感じた。

「お嬢じょうさん、ルーナが君のことをいろいろ話してくれたよ」ゼノフィリウスが言った。「君は知性がないわけではないとお見受けするが、気の毒なほど想像力がかぎられている。偏狭へんきょうで頑がん迷めいだ」

「ハーマイオニー、あの帽子ぼうしを試してみるべきじゃないかな」ロンがばかばかしい髪かみ飾かざりを顎あごでしゃくった。笑い出さないように堪こらえる辛つらさで、声が震えていた。

英语

英语 韩语

韩语 法语

法语 德语

德语 西班牙语

西班牙语 意大利语

意大利语 阿拉伯语

阿拉伯语 葡萄牙语

葡萄牙语 越南语

越南语 俄语

俄语 芬兰语

芬兰语 泰语

泰语 丹麦语

丹麦语 对外汉语

对外汉语