すりの源こう

ヘリコプターの操縦席のドアがひらかれ、待ちかまえていたおまわりさんが、そこへ近づくと、いきなり四十面相の手をとって、そとへひきずりおろしました。そして、手錠をはめようとしたときです。そのときまで、おとなしくしていた四十面相が、おそろしいいきおいで、おまわりさんの手をふりきって、いきなり、パッとうしろの群集の中へおどりこんだではありませんか。

「アッ!」とおどろいた警官たちが、そのほうへ、とびかかっていきました。

さいわい、四十面相がとびこんだのは、新聞記者たちの中でした。

「ちくしょう。逃がすものか。警官、ここにいますよ。早くつかまえてください。」

記者たちが、くちぐちにわめきながら、黒シャツすがたの四十面相を、前のほうへおしだしてくれました。

手錠をもった警官が、それにとびついていって、かちんと両手にはめてしまいました。

もうこんどは、逃げられません。十数名の警官にとりまかれて、四十面相はおとなしく、すぐむこうの警視庁のほうへ、ひったてられていくのでした。

まもなく四十面相は、警視庁の地下のしらべ室へ、つれこまれていました。正面には、捜査一課の係長のひとりである中村警部が、げんぜんと、いすにかけています。

中村警部は四十面相のために、たびたび出しぬかれているので、うらみかさなる相手です。

こんどこそは、もう逃がさないぞと、恐ろしい目でにらみつけていました。

そのよこに、明智探偵と小林少年が、ひかえていました。四十面相は、ふたりの警官にまもられて、その前に、しょんぼりと立っているのです。

「おい、四十面相、本名は遠藤平吉だな。きみは、せっかく脱獄したかと思ったら、もうつかまってしまったじゃないか。すこし、おいぼれたようだな。」

中村警部が、きみよさそうにいいました。

「エッ、四十面相? ……遠藤平吉?」

黒シャツの怪人は、ぼんやりした顔でふしぎそうにつぶやきました。

なんだかへんです。小林少年は、はやくも、それに気づいて、明智探偵のひざをつっつきました。そして、

「あいつ、どっか、顔がちがいますよ。ヘリコプターに乗っていたやつと、顔がちがってますよ。」とささやくのでした。

中村警部は、いまはじめて、近くで顔を見るのですから、そこまでは気がつきません。

「おい、遠藤、はっきり返事をしないか。きみは四十面相と名のる男だね。」

はげしくどなりつけますと、男は、きょとんとして、

「エッ、とんでもない。あっしゃ、そんなものじゃありませんよ。ひどいめにあったんです。日比谷の林の中で、三人の男につかまって、こんなものを着せられちまったんです。そして、むりやり、広っぱの人ごみの中へつれこまれ、おまわりさんの前へ、つき出されたんです。なにがなんだか、さっぱりわけがわかりませんや。」

黒シャツの男は、ふへいらしく、つぶやくのでした。

なんだか、ようすがおかしいのです。口のききかたも、四十面相とはまるでちがっています。

「そんなことをいってごまかそうとしたってその手にはのらないぞ。きさまが四十面相じゃないとでもいうのかッ。」

「アッ、そうだ。これを見ておくんなさい。その三人のやつが、しらべ室へいったら、これを見せるがいいといって、こんなものを……。」

男はそういって、黒シャツのポケットから、一まいの紙きれをとりだして、中村警部の前にさしだします。

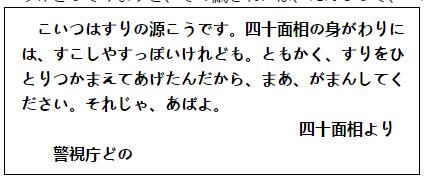

うけとってみますと、その紙きれには、えんぴつで、こんなことが書いてありました。

中村警部はそれを読むと、恐ろしい顔になって、黒シャツの男をにらみつけました。

「おまえ、源こうっていうのかッ。」

「へえ、あっしゃ、源こうですよ。」

男はへいきな顔で、すましています。

中村警部は、そばにいた警官に、なにか耳うちしました。すると、警官はすぐに、部屋のそとへでていきましたが、まもなくひとりの背広の人をつれてかえってきました。それは、すり係の刑事だったのです。

刑事は、部屋にはいって、黒シャツの男を一目見ると、

「アッ、おまえ、源こうだなッ。またやったのか。いったい、なんど、くらいこめばいいのだ。」

と、しかるようにいいました。そして、中村警部のほうにむきなおり、

「係長、こいつは前科七犯の有名なやつです。源こうにちがいありません。」

と、きっぱりいいきるのでした。

ああ、四十面相は、やっぱり魔法つかいでした。ヘリコプターの中にいたのは、まちがいのない四十面相でしたが、それがいつのまに、こんなすりに入れかわってしまったのでしょう。

明智探偵は、ちょっと、首をかしげて考えていましたが、すぐに魔法の種に気づきました。

「中村君、わかったよ。さっき四十面相がヘリコプターから、ひきずりおろされたとき、警官の手をふりきって、新聞記者のかたまっている中へ逃げこんだ。すると、記者の人たちが、こいつをとらえて、つきだしてくれたんだが、その瞬間に、人間の入れかえがおこなわれたんだ。

つまり、あの新聞記者たちは、にせもので、四十面相の部下が化けていたんだ。そして、まえもってこの源こうというすりをつかまえておいて、四十面相の身がわりにたてたのだ。顔がどこかにているし、あのさわぎのなかだから、警官たちも気づかなかったのだよ。なにしろ、四十面相とおなじ黒シャツすがただからね。この源こうに黒シャツを着せておいて、とっさに、人間のすりかえをやったのだよ。」

それにしても、四十面相の部下は、ヘリコプターが日比谷公園につくことを、どうして知っていたのでしょう。明智探偵はそこまでは気づきませんでしたが、読者諸君はごぞんじです。それは、空を飛んでいるとき、四十面相の部下のヘリコプターが、こちらとならんで飛んでいました。それにむかって、四十面相は懐中電灯の信号を、おくったのです。たぶん、モールス信号だったのでしょう。

四十面相の部下のヘリコプターは、その通信をうけると、すぐにどこかへ着陸して、電話で、なかまにこのことを知らせ、日比谷へさきまわりしているように、はからったのにちがいありません。

明智は、さらに説明をつけくわえました。

「あの黒山の人だかりだから、ほんものの四十面相は、どこかへ身をかくしてしまったんだ。記者にばけた部下たちが、オーバーかマントを用意していて、四十面相の黒シャツの上から着せてしまえば、夜のことだから、もうわかりっこないのだからね。」

「アッ、そうかッ。おい、新聞記者をよんできたまえ。みんなよんでくるんだ。」

中村警部がどなりました。ひとりの警官がとびだしていったかとおもうと、ぞろぞろと大ぜいの新聞記者が、しらべ室へはいってきました。

「公園のヘリコプターのそばで、この男をつきだして、警官にわたしてくれた人はいませんか。」

警部がたずねますと、記者たちは、たがいに顔を見あわせていましたが、その中のひとりがこたえました。

「いや、あれは新聞社のものじゃありませんよ。だれだかわからないが、ぼくたちのあいだに、六、七人、へんなやつがまじっていたのです。その連中が、こいつをつきだしたのです。」

「ふうん、ちゃんと用意をしていたんだな。それで、ほんものの四十面相が、どこへ逃げたか、きみたち気づきませんでしたか。」

警部がききますと、記者たちはびっくりして、

「エッ、じゃあ、こいつは四十面相じゃないのですか。」

「うん、すっかり黒星で、もうしわけないが、やられたんだ。あいつらは、この源こうというすりに、黒シャツを着せて、上からオーバーかなにかはおらせて、あそこへつれてきていたんだね。そして、とっさに人間のすりかえをやったんだ。」

中村警部は、すこし、めんぼくないような顔で説明しました。

なるほど、警視庁としては、大失策にちがいありません。しかし、明智探偵と小林少年は、それほど失望しているようにも見えないのはなぜでしょう……。ふたりは、まだあきらめていなかったからです。四十面相のほうに、奥の手があれば、こちらにも、ちゃんと、もうひとつ奥の手が用意してあったからです。

英语

英语 韩语

韩语 法语

法语 德语

德语 西班牙语

西班牙语 意大利语

意大利语 阿拉伯语

阿拉伯语 葡萄牙语

葡萄牙语 越南语

越南语 俄语

俄语 芬兰语

芬兰语 泰语

泰语 丹麦语

丹麦语 对外汉语

对外汉语