双眼鏡

それよりすこしまえ、淡谷スミ子ちゃんは、園田ヨシ子ちゃんの顔を見たくなりました。

さっき、学校の帰りに、おもてでわかれてきたばかりですが、どうしたわけか、ヨシ子ちゃんにあいたくて、しかたがないのです。

それで、スミ子ちゃんは、双眼鏡を持って、二階の窓へいそぎました。

双眼鏡で、園田さんのうちの時計塔をのぞけば、ヨシ子ちゃんのすがたが見えるかもしれないと思ったからです。

二階の窓をあけて、双眼鏡を目にあて、ピントをあわせました。いつもヨシ子ちゃんと、ハンカチの信号で話をするのは、時計のすぐ下の、塔の四階の窓ですから、もしやヨシ子ちゃんが、そこへきていないかと思って、その窓へ、ピントをあわせたのです。

窓はしまっていました。ガラスのむこうにも、なにも見えません。

そのとき、双眼鏡のたまの上のほうに、なにか動いているものがありました。「オヤッ。」と思って、双眼鏡をそのほうにむけますと、そこには、じつにみょうなことがおこっていたのです。

大きな時計の文字ばんが、双眼鏡いっぱいにうつっています。その下のほうに、ふたつのまるい穴があいています。ねじをまく穴です。その穴から、ひょいと、人間の首が出ているではありませんか。

「アラッ、あれ、丈吉さんじゃないかしら。」

スミ子ちゃんは、びっくりして、ひとりごとをいいました。

「そうだわ、丈吉さんだわ……。アラッ、たいへん! 時計の針が、丈吉さんの首の上へさがってくる。アッ、あぶない。はやく、首をひっこめないと……。」

針は、じりッ、じりッと、おりてきました。丈吉君は、まだ気がつきません。

「アッ、首にさわった。首をおさえられてしまった。ああ、丈吉さん、やっと気がついて、首をひっこめようとしている。アラッ、ひっこめられないのかしら。ああ、だめだわ。丈吉さん、びっくりして、なにか叫んでいる。アッ、どうすればいいでしょう。だれか、はやく……。」

スミ子ちゃんは、きびんな少女でした。いきなり、双眼鏡をなげ出して、階段をかけおり、茶の間の電話機にとびつくと、受話器をはずして、園田さんの番号をまわしました。

× × × ×

大時計のほうでは、丈吉君の首のうしろへ、時計の針の鉄の板が、じりり、じりりと、くいいっていました。

さっきまでは、おしつけられるような感じだけでしたが、今は、ひどくいたみだしてきました。首の皮がきれて、たらたらと、血がながれているのです。

「いたいッ。ああ、死んじまう。はやく、助けてくれえ……、助けてくれえ……。」

丈吉君は、いたさにもがきながら、声をかぎりに叫びました。

しかし、だれも助けにきてくれるものはありません。おとうさんは、うちにいらっしゃるのですが、とても、そこまでは声がとどかないのです。塔の一階にいるヨシ子ちゃんにさえも、とどかないのです。

ああ、だれか、はやく助けなければ、丈吉君は死んでしまいます。神さま、はやく、だれかに知らせてください。そして、かわいそうな丈吉君を、助けてください!

× × × ×

その時、淡谷スミ子ちゃんの受話器へ、かわいい少女の声が出ました。

「ああ、あなた、ヨシ子ちゃんね。よかったわ。はやくよ……。」

「え、なにがはやくなの? あなただれ?」

ヨシ子ちゃんは、なにも知らないので、いやにおちついています。

「わたしよ。スミ子よ。たいへんだわ。あなたのおにいさんが、死にかけている。はやくよ。」

「エッ、死にかけているって? どこで?」

「時計塔よ。時計の文字ばんに、ふたつ穴があいているでしょう。その穴から首を出して、時計の針にはさまれているのよ。はやく、はやくしないと、首が切れちゃうわ。」

がちゃんと、ヨシ子ちゃんが、受話器をおく音がしました。

「はやくよ。わかって……?」

なんの答えもありません。ヨシ子ちゃんは、にいさんを助けるために、おとうさんのところへ、とんでいったのにちがいありません。

でも、スミ子ちゃんは、心配でしかたがありませんので、また、二階へかけのぼって、双眼鏡を目にあてるのでした。

× × × ×

丈吉君は、あぶないところで助かりました。

ヨシ子ちゃんがおとうさんに知らせ、おとうさんが、時計塔にかけのぼって、歯車をぎゃくに回したからです。

助けだされた丈吉君は、気をうしなって、ぐったりとしていましたが、おとうさんにからだをゆすぶられると、やっと目をひらきました。

「しっかりしろ。きずは、たいしたことないぞ。」

おとうさんが、おちついた声でいいますと、丈吉君は、いきなりおとうさんに、しがみついてきました。さすがに勇敢な丈吉君も、時計の針のごうもんは、よほどこわかったものとみえます。

しかし、きずは、ほんとうにたいしたこともなかったのです。首のうしろから血がながれていましたけれど、大きな血管はぶじでしたから、お医者さまに、薬をつけてもらえば、じきになおってしまうでしょう。

丈吉君とヨシ子ちゃんが、赤い道化師のことをいいましたので、おとうさんは、書生をよんで、ふたりで機械室をしらべてみましたが、もう道化師のすがたは、どこにもありませんでした。

「オヤッ、こんなものが、歯車のあいだに、ひっかかっていましたよ。」

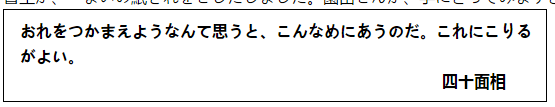

書生が、一まいの紙きれをさしだしました。園田さんが、手にとってみますと、その紙には、えんぴつで、こんなことが書いてあったのです。

ああ、やっぱり赤い道化師は、四十面相の変装だったのです。

それにしても、かれはいったい、どこへ逃げてしまったのでしょう?

機械室は、三方の文字ばんに、つごう、六つのまるい穴があいているばかりで、窓というものがありません。まるい穴からは、とても、おとなのからだは出られないのですから、まったく、逃げ道はないはずです。

塔の階段をおりたとすれば、だれかに見つかっているはずです。園田さんのうちには、書生や女中が大ぜいいますから、だれにもしられないように、逃げだすなんて考えられないことです。

それから、丈吉君をひと間に寝かせて、お医者さまをよび、手あてをしてもらいましたが、首のきずは、四、五日でなおるというお話でした。

丈吉君が、ぶじに助かったのは、淡谷スミ子ちゃんが、すばやく電話で知らせてくれたおかげですから、おとうさんも、おかあさんも、たいへんおよろこびになって、すぐ淡谷さんのうちへ、おれいにいかれましたが、ヨシ子ちゃんは、その案内やくをつとめたのでした。

それにしても、道化師に化けた四十面相は、園田さんのうちにしのびこんで、いったい、なにをたくらんでいるのでしょう。

英语

英语 韩语

韩语 法语

法语 德语

德语 西班牙语

西班牙语 意大利语

意大利语 阿拉伯语

阿拉伯语 葡萄牙语

葡萄牙语 越南语

越南语 俄语

俄语 芬兰语

芬兰语 泰语

泰语 丹麦语

丹麦语 对外汉语

对外汉语