あやしいぬけがら

その日の夕方、賢二少年は、おうちの二階のおしいれの中にある、昆虫標本の箱をとりにあがって、二階の広間の外を、通りかかり、ガラスのはまったしょうじから、ふと中をのぞくと、みょうなものが、目にはいりました。

それは十五畳の日本座敷で、いつもつかわない部屋ですから、一方の雨戸が、しめきったままになっているうえ、もう日がくれるじぶんなので、広間の中は、うす暗く、ものの形もはっきり見わけられないくらいですが、その床の間の上に、大きな黒いものが、寝そべっているように見えたのです。

書生の青木は、かわりものですから、ときどき、へんなことをします。だれもいない二階の広間にかくれて、ひるねをしていることもめずらしくないのです。賢二君は、ひょっとしたら、青木が床の間に寝そべっているのではないかと思いました。それで、そっとはいっていって、「ワッ。」といって、おどかしてやろうと、考えたのです。

賢二君は音のしないように、しょうじをあけて、足おとをしのばせながら、そのうす暗い床の間へ、近づいていきました。

ぼんやりしていた、黒い大きなものが近づくにつれて、だんだんはっきり見えてきました。ああ、それはなんだったのでしょう。賢二君は、ギョッと立ちどまったまま、身うごきができなくなってしまいました。心臓がパッタリとまってしまったようで、からだじゅうから、つめたい汗がながれました。

そこには、あのおそろしい巨大な妖虫が、うずくまっていたのです。自動車のヘッドライトのような目を、ギョロリとさせて、いまにも、こちらへとびかかってくるようなしせいで、うずくまっていたのです。

賢二君は、じっと立ったまま、怪物と、にらみあっていました。にげようとして身うごきしたら、とびかかってきそうで、にげることが、おそろしいのです。

ながい、にらみあいでした。しかし、妖虫は、すこしも動きません。賢二君がうしろをむいて、にげだすのを、じっと待っているかのようです。

それには、ひじょうな勇気がいりました。しかし、賢二君は、やっとその勇気をふるいおこして、あとも見ずに、部屋をかけだすと、ころがるように階段をおりました。そして、ワッと、泣きだしたのです。「どうした、どうした。」と、みんなが集まってきましたが、またしてもカブトムシが、あらわれたときき、その場所があまりへんなので、おとうさんも、きゅうには信用しません。賢二君は、こわいこわいと思っていつづけて、頭がどうかしたのではないかと、心配になってきたのです。しかし、ともかく、ねんのために、ふたりの書生をつれて、二階の広間をしらべてみることにしました。

三人でその部屋にはいっていきますと、なるほど、床の間にへんなものがいます。

「おい、電灯をつけなさい。」

書生のひとりが、スイッチをおしますと、パッと、部屋があかるくなりました。それと同時に、三人は、おもわず「あっ。」と声をたてて、廊下へ、とびだしてしまいました。たしかに、巨大なカブトムシが、そこにうずくまっていたからです。

しょうじのこちらがわから、そっとのぞいていますと、怪物は、まるで床の間のおきもののように、すこしも動きません。いくら待っていても、こちらへ、はいだしてこないのです。

「へんですね。あいつ、死がいじゃないのでしょうか。」

書生の広田が、廊下の戸袋のところにあった長い棒を、両手にかまえて、勇敢にも、部屋の中へ、はいっていきました。妖虫と一騎うちを、やるつもりなのです。

用心しながら、ジリジリと怪物に近づいて、いきなり、棒をふりかぶると、やっとばかりにうちおろしました。

すると、怪物はブルンと身ぶるいしたように見えましたが、べつに動きだすようすもありません。それに、なんだか、みょうな手ごたえでした。まるで、ひらいたコウモリガサをたたいたような、感じがしたのです。広田は、勇気をふるいおこして、棒をかた手ににぎったまま床の間にあがって、怪物の背中に手をかけました。そして、ゆりうごかすようにしたかとおもうと、いきなり、とんきょうな声をたてました。

「なあんだ。ぬけがらか。先生、こいつ、中はからっぽですよ。」

それをきくと、高橋さんと、書生の青木も、部屋にはいってきました。

「からっぽだって?」

「ええ、セミのぬけがらみたいなもんです。しかも、これは、ほんとうのカブトムシでなくて、ビニールをはった、こしらえものですよ。」

それから、三人で、よくしらべてみますと、太い針金を、かごのように、組みあわせて、それに、黒く光ったビニールを、はりつめた、つくりものであることが、わかりました。頭としりをもって、グッとおさえつけると、小さくおりたたむこともできるのです。

その朝、小林少年がとじこめられたカブトムシの衣装とは、つくりかたがちがっていました。怪物団はこういうものを、いくつも持っているのにちがいありません。

「しかし、なぜ、こんなものが、床の間においてあるのでしょうか。ただ、おどかしのためでしょうかね。」

書生の青木が、ふしぎそうに、いいました。高橋さんはしばらく考えていましたが、やがて、ひどく心配そうな顔になって、

「いや、ただのおどかしじゃない。怪物団のやつが、その中にはいって、やって来たのだ。そして、ここで皮をぬいで、うちの中のどこかへ、姿をかくしているのだ。むろん、賢二をかどわかすためだ。おい、すぐ警視庁へ電話をかけてくれ。中村警部をよびだすんだ。」

そのとき、広田がまた、とんきょうな声をたてました。

「あ、こんな紙きれがありました。カブトムシの腹の下に、おいてあったんです。」

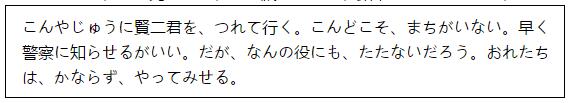

ひろいあげて、よく見ますと、その紙きれには、鉛筆でつぎのような、おそろしい文句が書きつけてありました。

そして、文章のおわりに、黒いカブトムシの絵が、書いてあるのです。

三人は、いそいで、階下におりました。広田は賢二君をまもる役目をひきうけ、青木は電話室にとびこむと、捜査課の中村警部をよびだしました。

中村警部が電話口に出たので、高橋さんは受話器をとって、カブトムシのぬけがらのことと、怪物団の予告文のことをつげて、すぐきてくれるようにたのみました。

高橋さんは、カブトムシの怪人が、うちの中にかくれているといいましたが、はたして、そうだったでしょうか。怪人の予告文には「警察をよべ」と書いてありました。もしうちの中にかくれていたら、警察に来られては、つかまってしまうではありませんか。

では、怪人は、どんな計略を、考えだしたのでしょう。床の間のぬけがらは、いったい、どういう役目を、はたすのでしょう。やがて、中村警部のひきいる、警官の一隊がやってきます。そして、おそろしい、知恵くらべがはじまるのです。やがて、怪物団の思いもよらぬ魔術が、人びとをあっといわせるときがくるのです。

英语

英语 韩语

韩语 法语

法语 德语

德语 西班牙语

西班牙语 意大利语

意大利语 阿拉伯语

阿拉伯语 葡萄牙语

葡萄牙语 越南语

越南语 俄语

俄语 芬兰语

芬兰语 泰语

泰语 丹麦语

丹麦语 对外汉语

对外汉语